|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

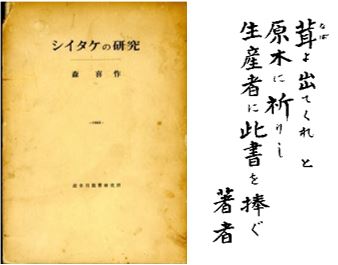

森喜作博士 |

京都大学学位論文 |

純粋培養種駒の発明 |

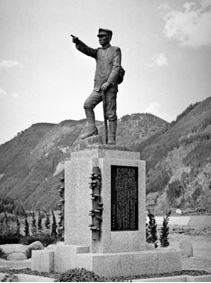

1973年に除幕された「青春の像」(大分県日田郡大山町、現日田市) |

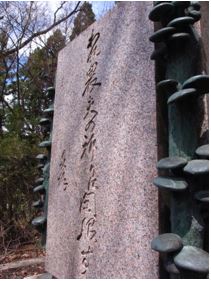

1972年に除幕された「森喜作寿像」(群馬県桐生市)の台座に刻まれた『われ農夫の祈りに開眼す』(今東光書) |

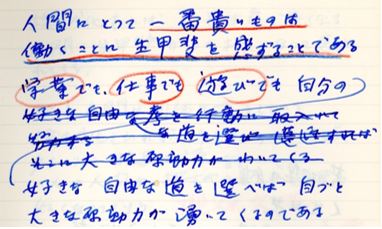

自筆ノート「立志式」より |

◇森喜作博士年譜 ![]()

「森喜作追悼記録 きのこ博士を偲んで」

(森喜作追悼録刊行委員会、昭和54年10月23日発行)

◇小学校の教科 ![]()

「国語教科書 しいたけのさいばい」

(大日本図書株式会社、昭和36年2月発行)

3.令和7年度(第47回)森喜作賞受賞候補者の推薦方ご依頼の件

森喜作記念顕彰会は、しいたけ等きのこ類の普及、振興に多大な足跡を残されました故森喜作農学博士の業績を記念し、広くしいたけ等きのこ類の調査・研究及び普及に顕著な功績のあった者、並びにしいたけ等きのこ類の栽培の優良経営者に対して「森喜作賞」を贈呈して、その業績を顕彰するとともに、もってわが国のきのこ産業の発展に寄与することを目的としています。

今回の募集は終了しました。

〔次回の公募案内は令和8年2月の予定です〕

つきましては、本年度の第47回(令和7年度)森喜作賞の選考を別紙の実施要綱に基づき実施したいと存じますので、受賞候補者をご推薦いただきますようご配慮を賜りたくお願い申し上げます。また、ホームページ等で募集について告知いただけると幸甚でございます。

4.令和7年度(第47回)森喜作賞受賞者

第一部門 「しいたけ等きのこ類の調査・研究及び普及」

|

清水 邦義 氏 |

【選考理由】

清水邦義氏は、九州大学大学院において森林圏環境資源科学の研究室を主宰し、化学的・生物学的なアプローチを駆使して、きわめて多岐にわたる森林生物資源の新規生理活性の機能性解明とその応用に取り組んできました。

森林生物のひとつであるきのこについては、霊芝、ヤマブシタケ、エリンギ、エノキタケ、タモギタケなどの食用・薬用きのこをはじめ、ネパール産の未開拓きのこなどを対象として、機能性成分の単離、同定、成分の細胞・動物・ヒトでのメカニズム解明、その評価などの科学的な実証を蓄積し、学術分野から社会実装までの研究成果は高く評価されます。

とりわけ、高齢性疾患である前立腺肥大を抑制する活性成分の探索と作用メカニズム、骨粗鬆症の予防・改善成分の探索と作用メカニズム等の解明、アルドースレダクターゼ阻害成分の探索、ならびに認知機能改善に関する基礎研究など、研究領域を大きく広げて進展させました。

こうした先駆的な知見は、これまで美味しさや形状、収量性などを中心として展開されてきたきのこ類の品種育成や栽培技術開発による食品としての利用から、科学的なエビデンスに基づく機能性きのこの開発とその利用という新たな方向性を大きく前進させるものであり、きのこの需要拡大やきのこ産業の発展に寄与する取り組みといえます。

さらに、これらの幅広い情報は、今まで以上に、食用・薬用きのことしての活用のみならず、化粧品原料や機能性食品開発、さらには機能性表示食品分野への普及の道を開くことが期待されます。

第二部門 「しいたけ等きのこ類の栽培の優良生産者」

|

城 憲輔 氏 |

【選考理由】

城憲輔氏は、昭和41年に熊本県椎茸農業協同組合に入職し、平成27年からは代表理事組合長として、のべ60年近くにわたり熊本県産原木シイタケの安定的な生産と普及、次世代の継承等に尽力し、栽培現場、流通、経営の各分野において多大な貢献を果たしました。

なかでも、全国に先駆けて導入した高額生産機器のリース事業は、生産者の設備投資負担を大きく軽減するものとして、他県の生産団体にも広く波及する全国モデルとなりました。また、選別機や電算システムの納入を推進し、シイタケ生産現場の省力化・効率化を実現するなど、時代に応じた経営手法の確立に寄与しました。

近年では、若手育成に注力した青壮年部の設立支援、環境センサーや自動散水装置、トレーサビリティ対応のICTシステム導入、高性能重機の共同導入支援、また「森の恵みフェア&熊本しいたけ祭り」開催などに積極的に取り組み、持続可能な栽培体制の構築と生産基盤の近代化を牽引しました。

全国的な活動としては、日本特用林産振興会副会長、日本椎茸農業協同組合連合会理事、西日本乾しいたけふるさと連合協議会副会長など、椎茸業界の中核を担う要職を歴任し、地域にとどまらず国全体のしいたけ産業の振興への貢献がみられます。

このように、城憲輔氏は、地域に根ざした実践と全国的な視野を持ち、シイタケ栽培の経営と技術の両面から、組合員と業界全体を支え続けてきた功績は高く評価でき、今後のさらなるご活躍が期待されます。

5.森喜作賞受賞者一覧